近日,陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)植被恢复生态学团队王宇超研究员等人在国际顶级环境期刊《Environmental Science & Technology》(IF=11.3,中科院1区Top)在线发表题为“Rhizosphere keystone microbiomes promote invasive plant growth under PLA and PVC microplastic stress: a comparative study with native species”的研究论文。

在全球变化背景下,生态系统正同时遭受外来物种入侵和微塑料污染的双重压力。尽管已有研究关注了微塑料对土壤性质或植物生长的独立影响,但其如何通过调节植物与根际微生物的互作关系来影响入侵进程,至今仍不明确。

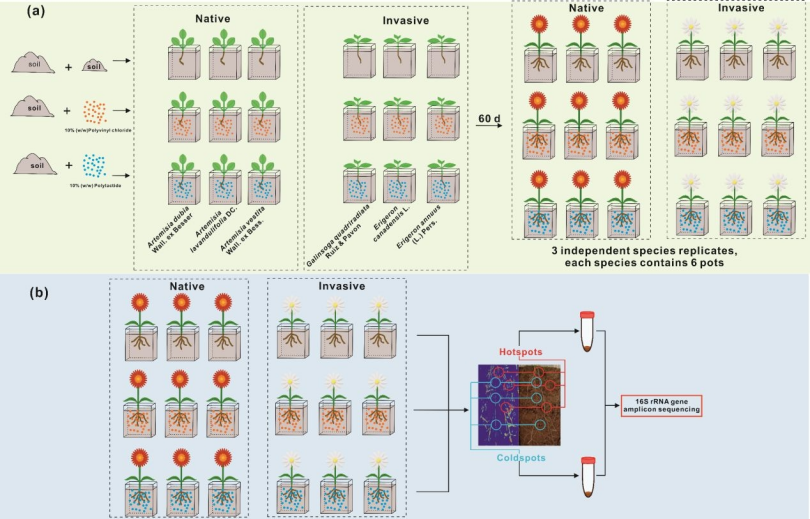

本研究选取三对亲缘关系较近但入侵性迥异的菊科植物进行对比研究,通过设置添加10%(w/w)PLA或PVC微塑料的土壤环境,模拟重度污染情景,从植物表型、土壤功能到微生物群落结构等多个维度全面解析微塑料的生态效应。

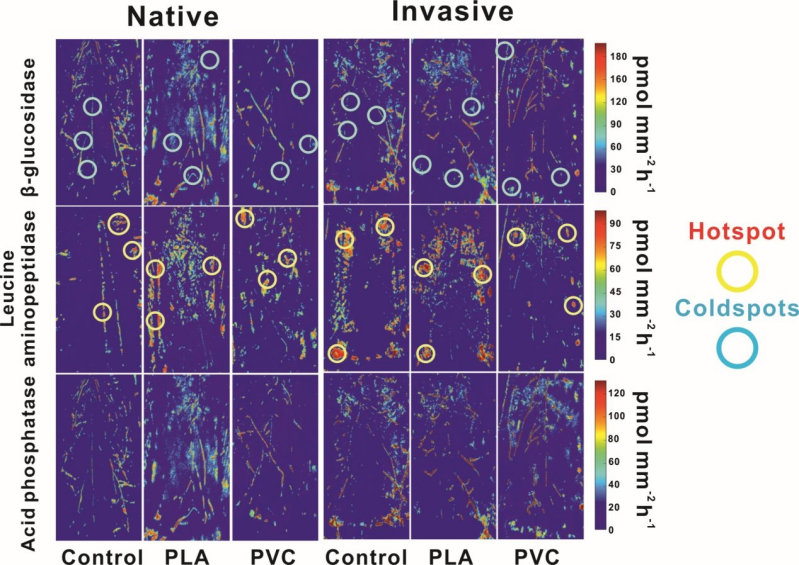

研究结果显示,微塑料暴露对植物生长普遍产生抑制作用,但其效应在不同植物类型间存在显著差异。本地植物生长受损严重:在PLA微塑料处理下,本地植物的地上生物量平均下降85%,根系生物量也显著减少。入侵植物表现出高度适应性:相比之下,入侵植物的根长在此胁迫下几乎未受影响,表现出更高的生理可塑性。在PVC处理下,其根系生长指标与对照组无显著差异。说明入侵植物进化出了更高效的策略以应对新型环境胁迫。

图1 通过盆栽实验,在模拟的微塑料(PLA和PVC)污染土壤中,对比了三对入侵植物与本地近缘种的生理生态响应。

图2 根际酶活性及其抗性指数图。入侵植物根际的酶功能在微塑料胁迫下维持了更高的稳定性。

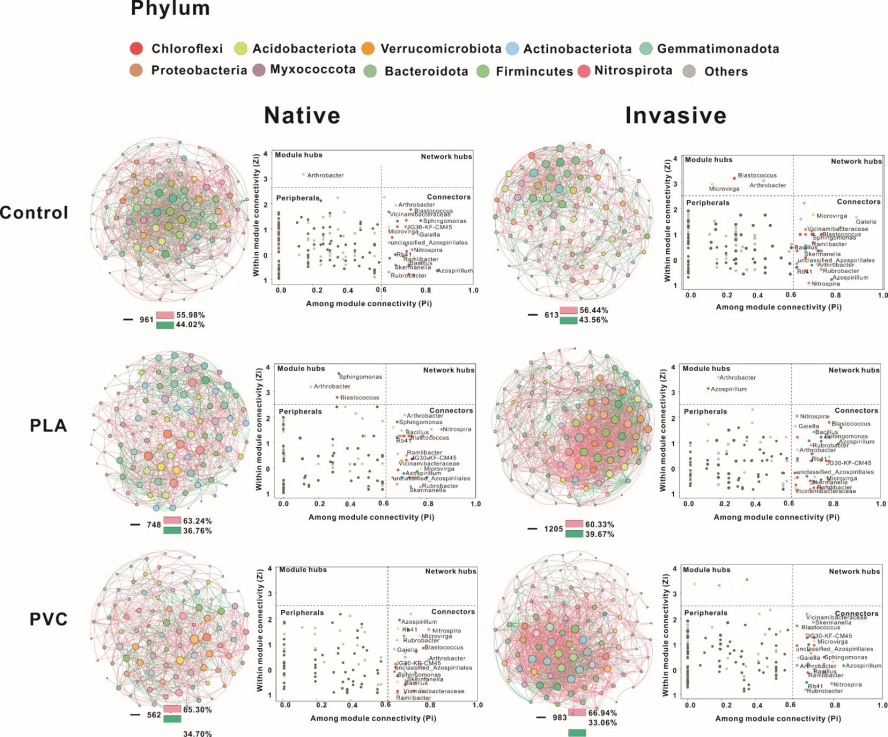

通过微生物共现网络分析发现,在微塑料胁迫下,与本地植物相关的根际微生物网络结构趋于简化和松散,连接度下降。相反,与入侵植物相关的微生物网络复杂度和连接度显著增加,形成了结构更稳健、功能更多元的微生物群落。研究进一步识别出了一批在网络中具有高拓扑重要性的关键类群,如节杆菌属(Arthrobacter)和鞘氨醇单胞菌属(Sphingomonas)。这些微生物对维持整个群落的结构稳定和功能完整性至关重要,并通过促进养分循环等途径,直接增强了宿主植物的胁迫抗性。

图3 微生物共现网络可视化对比图。在微塑料胁迫下,入侵植物(右)的微生物网络变得比对照组更复杂,而本地植物(左)的网络则显著退化。

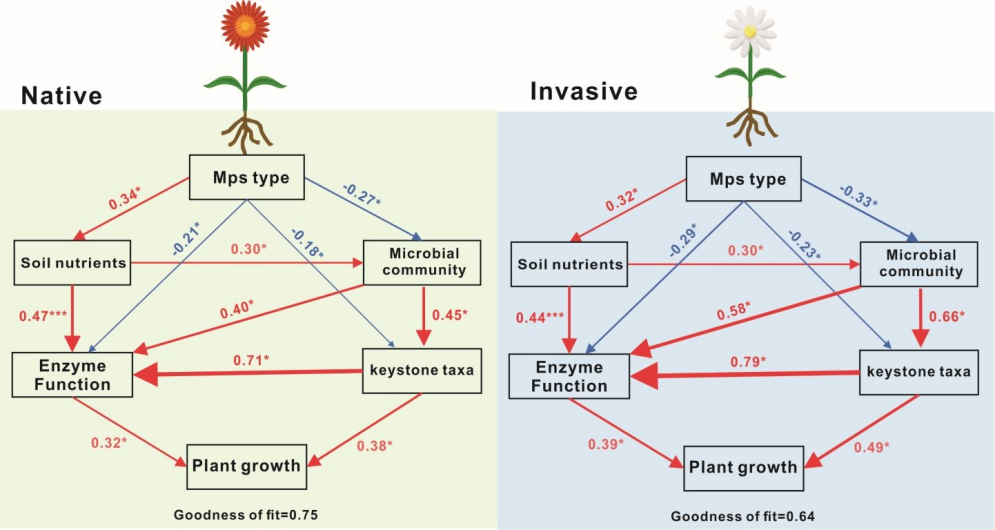

研究还发现,可生物降解的PLA微塑料对根际生态系统的扰动比传统的PVC更为剧烈。PLA在降解过程中释放的有机物,为特定微生物提供可利用资源,从而加速了微生物群落的重塑,为入侵植物创造了有利的微环境,凸显了在评估“环境友好型”材料时,考虑其潜在间接生态效应的必要性。

图4 微塑料通过改变土壤,进而调控微生物群落,最终差异化地影响植物生长的路径模型,其中微生物群落是连接环境胁迫与植物响应的核心环节。

本研究的意义在于证实了微塑料并非只是被动的物理污染物,而是能够作为一种强大的环境筛选压力,通过调节地下微生物群落影响地上植物间的竞争格局。这一发现为生物入侵防治与环境污染管理提供了全新视角:未来通过对土壤微生物组进行靶向调控,或许能为协同应对微塑料污染和生物入侵的双重挑战提供一种创新的生态学策略。

本研究由陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)、芬兰赫尔辛基大学、沈阳农业大学和德国基尔大学等多家国内外机构合作完成。我园王宇超研究员为论文第一作者,西安植物园为第一完成单位,岳明教授也参与了本研究工作。该研究得到陕西省科学院(2023K-02、2020K-05)、陕西省重点研发计划(2020ZDLSF06-01)、西安市第一次野生植物资源调查(K6-2207039)等项目的资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c06285

新闻动态